关键词:宋代造纸业的发展、周必大刊印《玉堂杂记》

前因

宋代造纸业的发展:宋代造纸业的发展,为印刷行业的兴盛,活字印刷术的革新创造了前提。

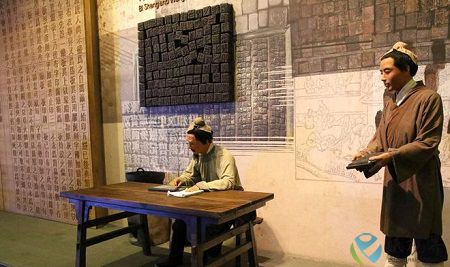

▲宋代造纸业的发展

后果

周必大刊印《玉堂杂记》:南宋文学家周必大刊印《玉堂杂记》,使用的方法是活字印刷术。

▲玉堂杂记

过程始末

一、毕昇发明活字印刷术

公元1048年,毕昇发明的活字印刷术在经过不断的应用之后,在技术上变得更加成熟。活字印刷术最突出的特点是活。

和以前通行的雕版印刷术相比,活字印刷术在印刷时不需要重新刻板,而是只要根据需要印刷的书籍或文字内容,把胶泥制作的文字方块重新排序,就可以立刻投入印刷。不但比雕版印刷更节约时间,也能把内容的出错率降到最低。

▲毕昇蜡像

二、发明活字印刷术的起因

不过,毕昇发明活字印刷术的过程并不轻松。这话还得从头说起。毕昇是杭州一个印刷作坊里的熟练刻工,很小的时候就从老家蕲州(今湖北黄冈)来到杭州,在这从事雕版印刷工作。

随着经验的增加和年龄的增长,毕昇逐渐意识到一个问题,那就是长期以来使用的雕版刻字的印刷办法,其实存在着严重的缺陷。

有一次,同在印刷作坊工作的年轻人因为不小心,把雕版中的文字刻错了一个。等到书籍印出来后才发现,洋洋洒洒的文章竟然有一个错别字,年轻人为此受到了惩罚。

毕昇在印刷作坊工作了几十年,年轻的时候,自己也曾犯过类似错误。因为雕版印刷的工作长期接触文字,一不小心看错了或者手抖,很容就会就把一块雕版弄坏。

可印刷坊的老板和需要印刷的买主们不管这些,雕版刻错,书坊的印刷成本就会抬升,而买主也大都苛刻,遇见书籍里面的错字,也常常表示不满和愤怒。有没有什么好办法呢?

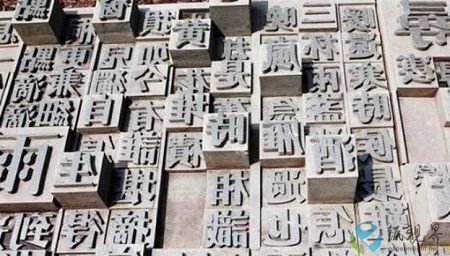

▲活字印刷术中使用的活字

三、想法投入实践

毕昇决心解决这个问题。不久以后,他就得到了启示。清明节的时候,毕昇带着妻儿回家祭祖,无意间看见两个儿子玩耍,只见孩子们把泥做成的锅、碗、桌、椅,随心所欲地排来排去。眼前这些泥制的玩偶,好像变成了一个个文字,被重新组织排列起来。

毕昇想到了解决办法。雕版印刷的特点是整版印刷,所以其中的一个雕刻细节出了错误,往往就是整版的错误。但如果把文字一个又一个拆开来组合,不就能巧妙的避免这个错误么?

重新回到印刷作坊的毕昇,立刻把想法投入实践。他开始用木头块制作文字。不过,木头的材质比较松软,在印刷的过程中遇水容易变形,毕昇改用质地较硬的胶泥制作文字方块。

泥字全部制作完成后,毕昇找来一本书,然后按照里面的内容把胶泥字块在一块铁板上排列好,再在铁板四周用松香和蜡围成方框,这样就组成了一版文字。虽然前期刻字用了不少时间,但后期排版时间比起雕版的速度,明显已经快了很多。

毕昇发明的这种使用胶泥字块排版印刷的办法,也就是活字印刷术。不过,发明完成之后,毕昇并没有就此止步。

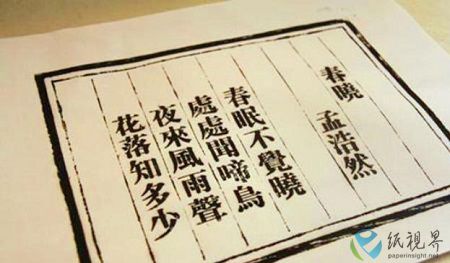

▲使用活字印刷术印出的诗歌

四、活字印刷术流传下来

为了更好地提高印刷效率,他又重新刻了一套胶泥字块,并准备了两块铁板,为的是可以让两个人同时工作。

当一个人印刷时,另一个就进行文字排版,等到第一个人印刷完毕,第二个人也已经排版完成。如此循环,印刷效率几乎提高到以前的一倍。

毕昇发明的活字印刷术,由于效率更高,出错更少,很受印刷坊工人们的喜爱。随着他们对活字印刷的不断使用,印刷品中的文字错误现象大大减少了,工作的效率也大幅度提高。

几年之后毕昇去世,不过,他发明的活字印刷术却流传了下来。南宋时期,活字印刷得到了大力普及,著名的南宋文学家周必大刊印自己的作品《玉堂杂记》时,用的就是活字印刷术。

随着东西交流的日益频繁,活字印刷被传播到亚洲的朝鲜、日本、越南等地,15世纪之后,更是通过俄罗斯和阿拉伯商人传播到了欧洲乃至世界各地。

▲周必大(1126年8月15日—1204年10月25日)

结论:

活字印刷术促进了印刷行业的发展,传播到到亚洲、欧洲和非洲等世界各地,被马克思称为“预告资产阶级社会到来的三大发明。”

【参考资料】《宋史》《资治通鉴》《北宋发明家:毕昇》

编辑:赵小铭 校对:苏晶

此文章为本网转载其他媒体、网站、自媒体,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或认可其内容的真实性,版权归属原网站和原作者所有,如涉及版权问题,请联系本网撤销删除。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:纸视界”,本网将依法追究责任。